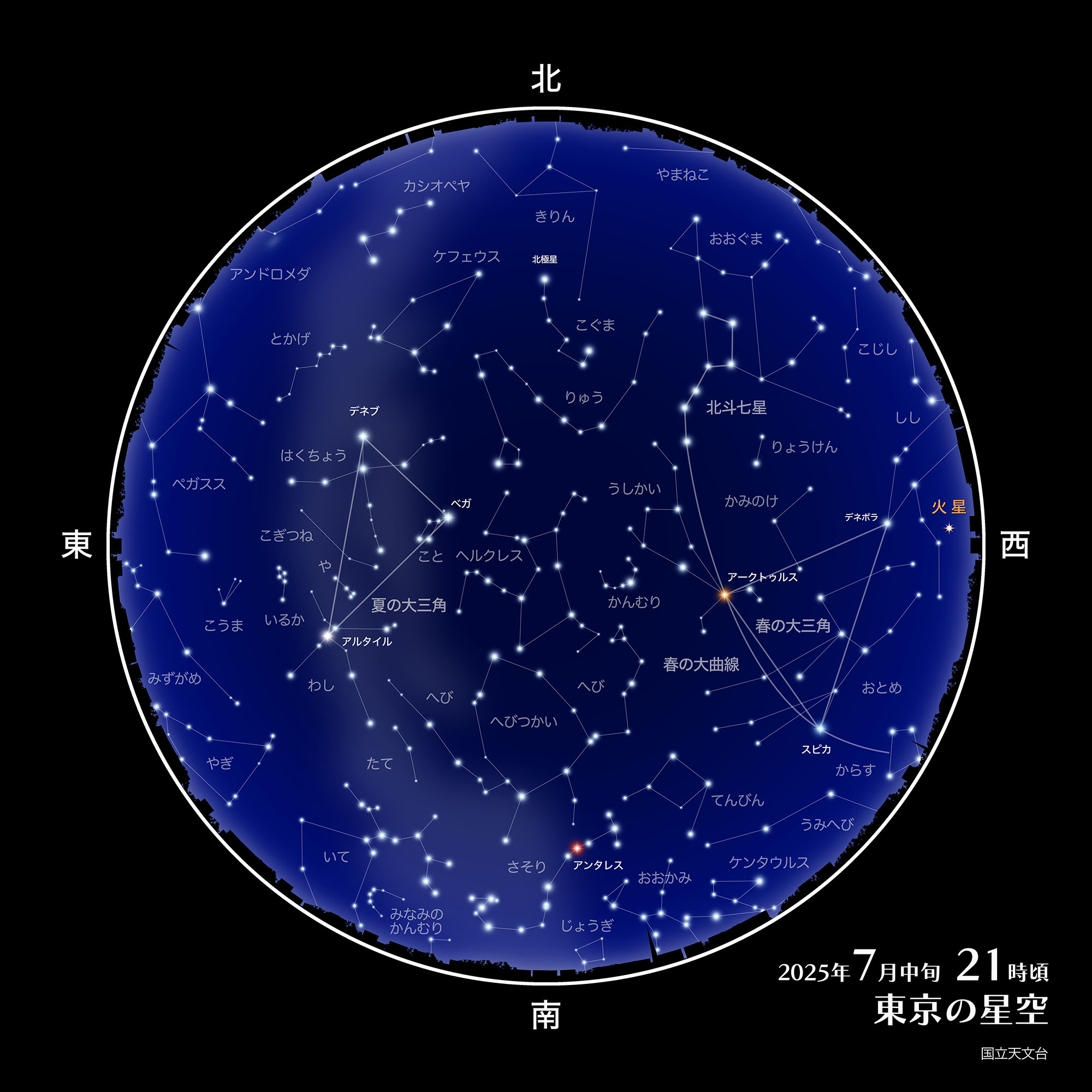

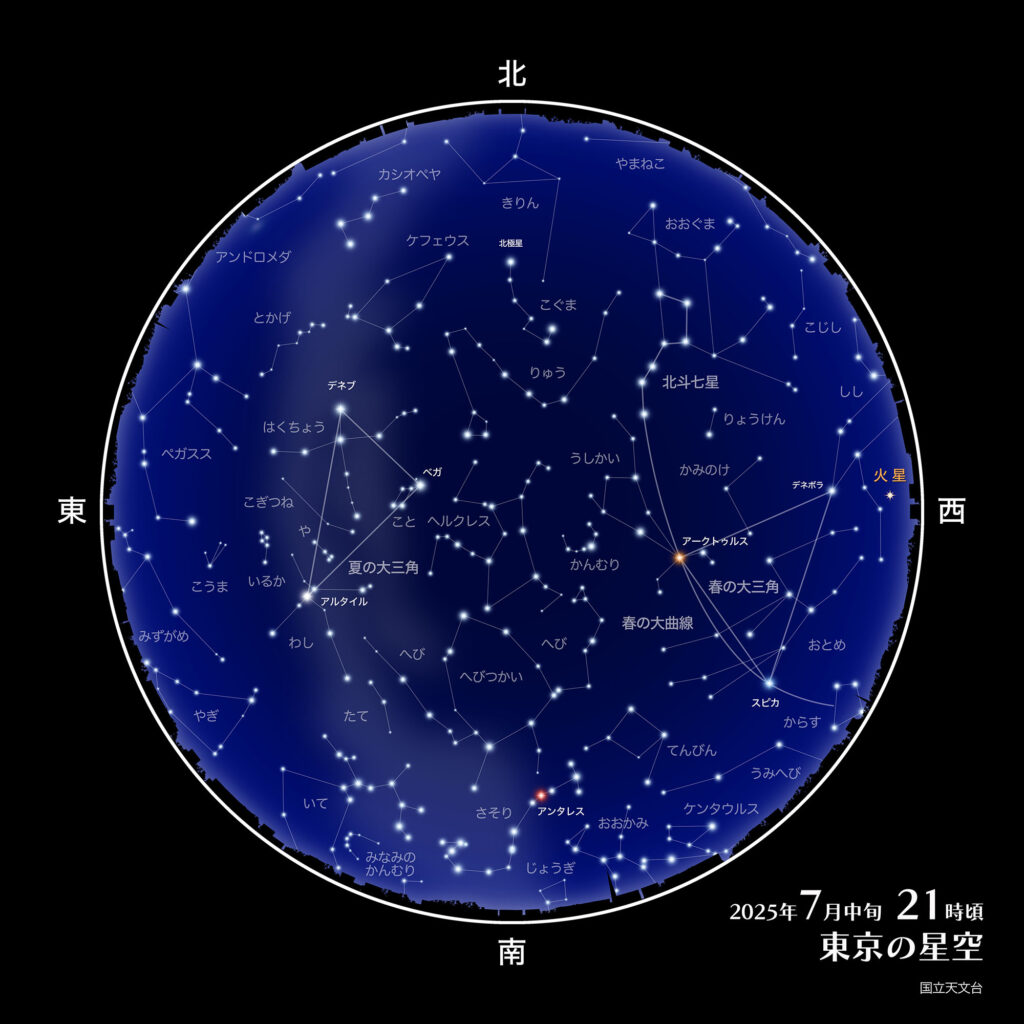

7月は、夏至を過ぎたばかりで、まだ昼の時間が長い季節です。日が沈んで空が暗くなると、東の空には夏の大三角が姿を現し、南の空にはさそり座を見ることができます。

夕暮れ後の西の空には火星が輝いています。そして夜が更けると、東の空から土星が昇ってきます。未明になると、南東から南の空高くに土星が見え、その頃には東の低い空に明るい金星、いわゆる明けの明星も現れます。

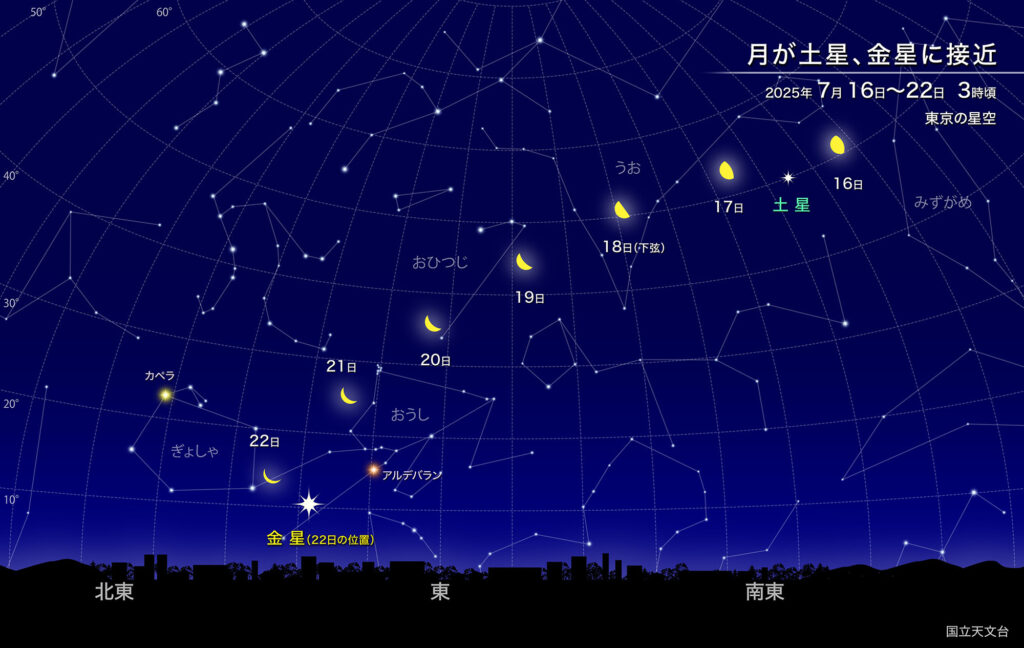

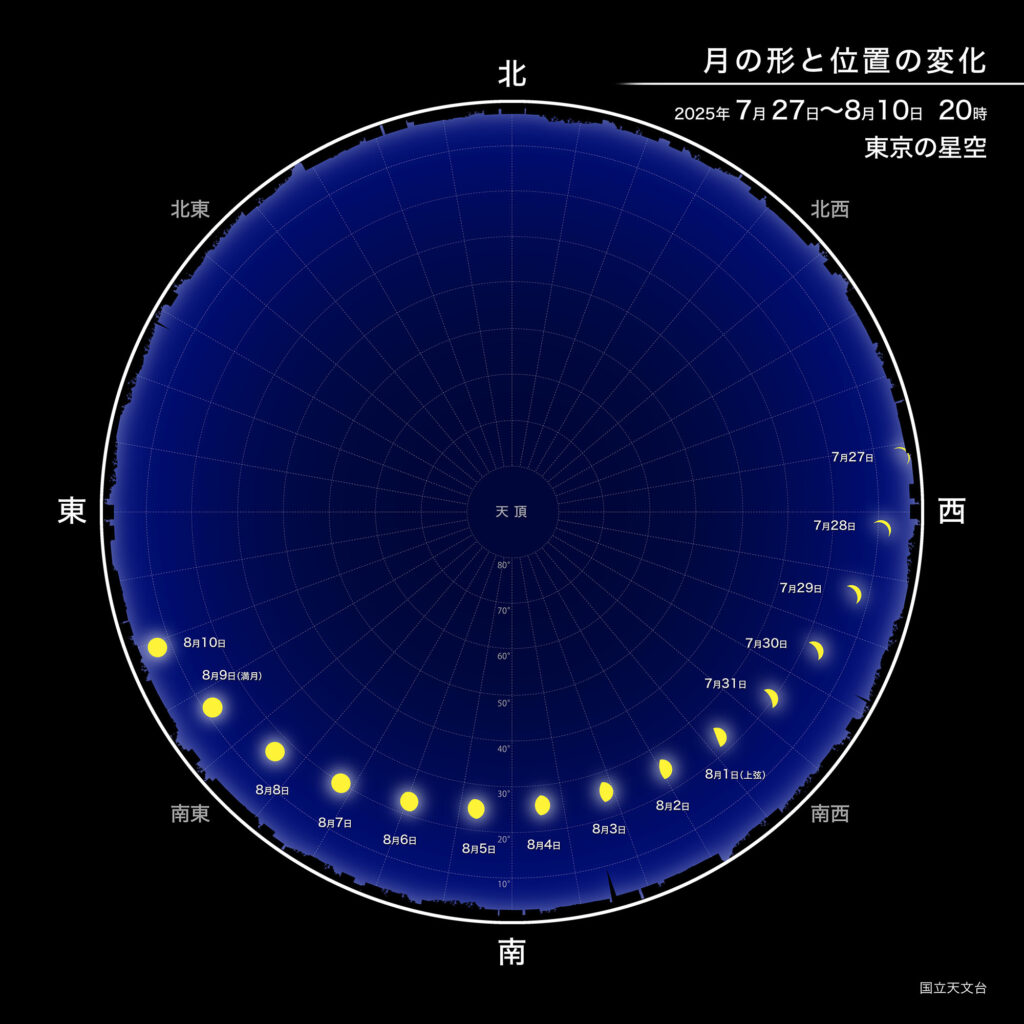

16日と17日には月が土星に、22日には金星に、そして28日から29日にかけては火星に近づいて見える様子が観察できます。月と惑星が接近する現象は毎月のように見られますが、そのたびに月の位置や形が異なります。夏休みの機会に、日々変化する月の姿を観察してみてください。

| 1日 | 半夏生(太陽黄経100度) |

|---|---|

| 3日 | 上弦 |

| 4日 | 地球が遠日点通過 / 水星が東方最大離角 |

| 5日 | 海王星が留 |

| 7日 | 小暑(太陽黄経105度) |

| 11日 | 満月 |

| 14日 | 土星が留 |

| 17日 | 水星が留 |

| 18日 | 下弦 |

| 19日 | 土用の入り(太陽黄経117度) |

| 22日 | 大暑(太陽黄経120度) |

| 25日 | 新月 |

| 31日 | このころ、みずがめ座δ(デルタ)南流星群が極大(見頃は極大を中心とした数日間の深夜から未明。1時間に5個程度。月の条件は比較的良い) |

惑星の見どころ

水星

月の上旬には、日の入り後の西の低い空に姿を見せ、7月4日に東方最大離角を迎えます。東京では7日ごろまでは、日の入り30分後の高度が10度を超え、比較的見つけやすいでしょう。その後は急速に高度を下げ、月の中頃以降は太陽に近い位置となり、観察が難しくなります。1日から7日にかけての明るさは0.4等から0.6等です。

金星

日の出前の東の空に輝いており、明けの明星として目立ちます。明るさはマイナス4.1等からマイナス4.0等を保っています。

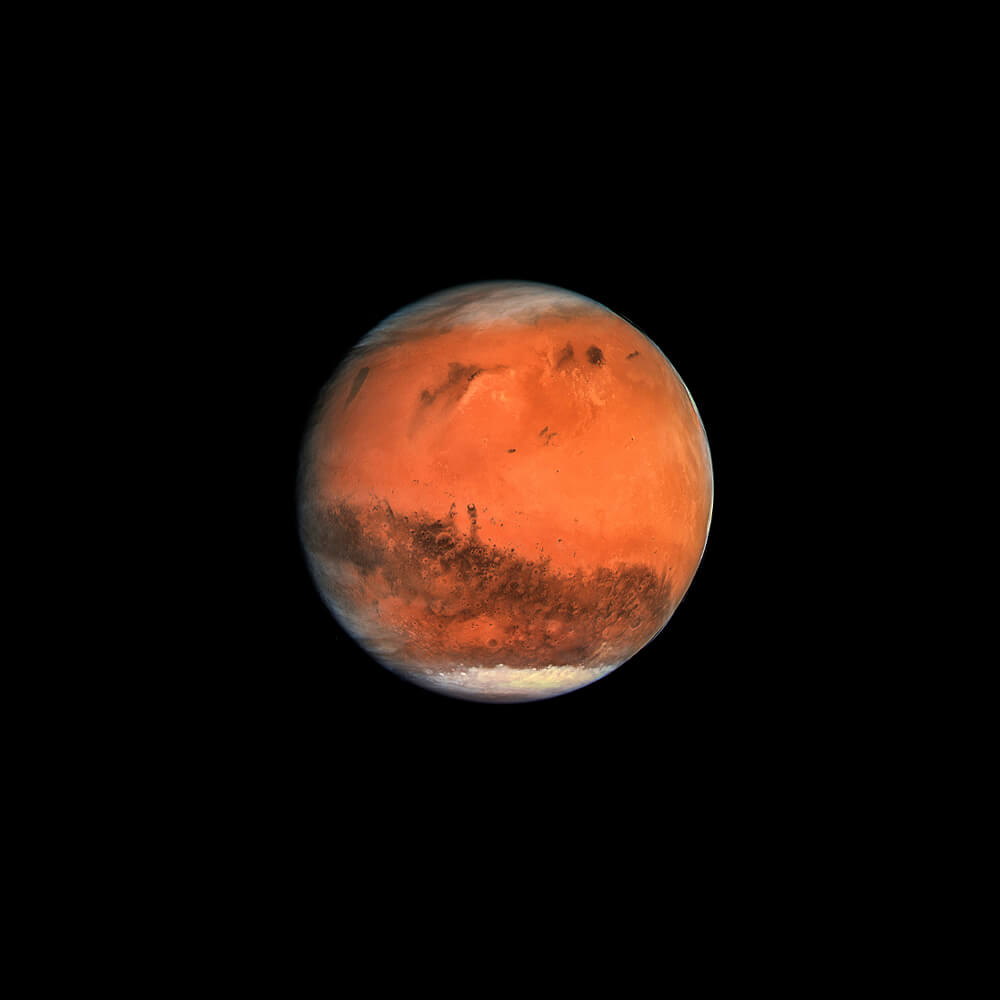

火星

しし座を東に向かって移動しており(順行)、月末にはおとめ座に入ります。宵の西の低い空に見え、明るさは1.5等から1.6等です。

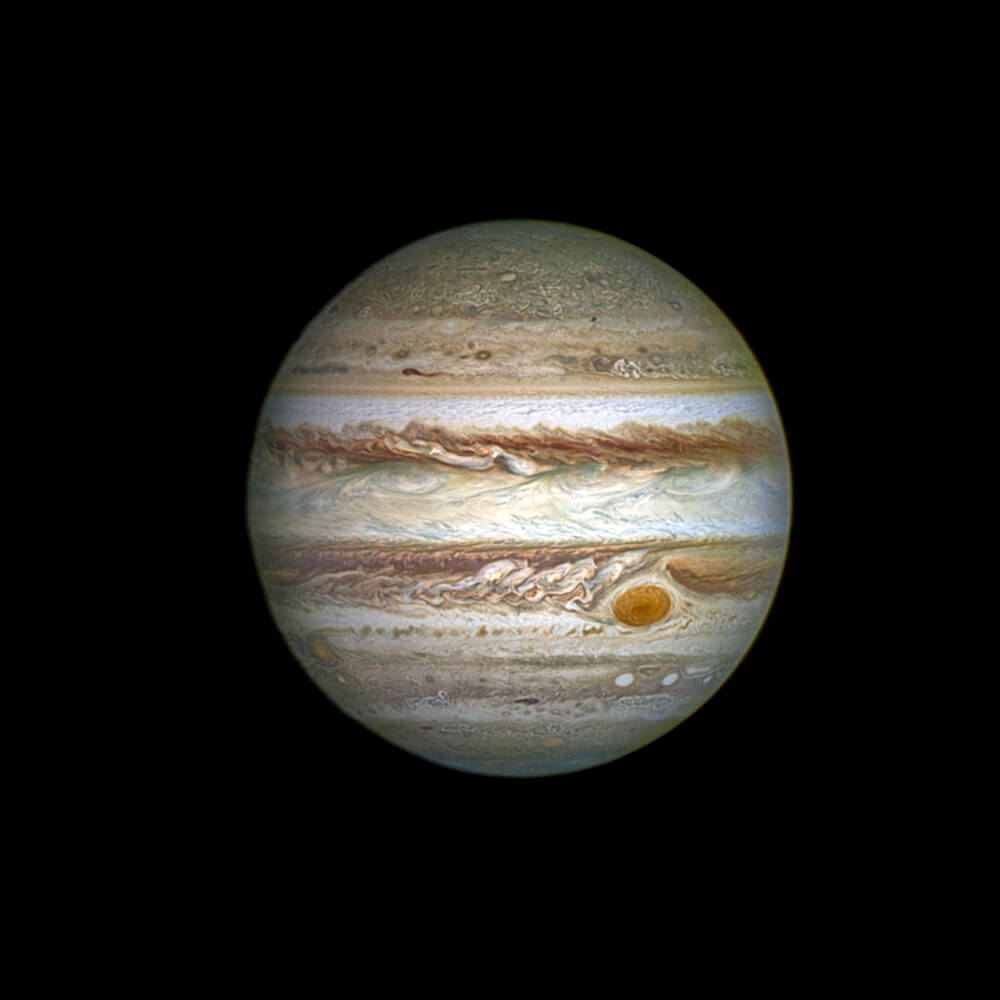

木星

日の出前の北東から東の低空に位置しています。月末にはやや高度が上がり、観察しやすくなるでしょう。明るさはマイナス1.9等です。

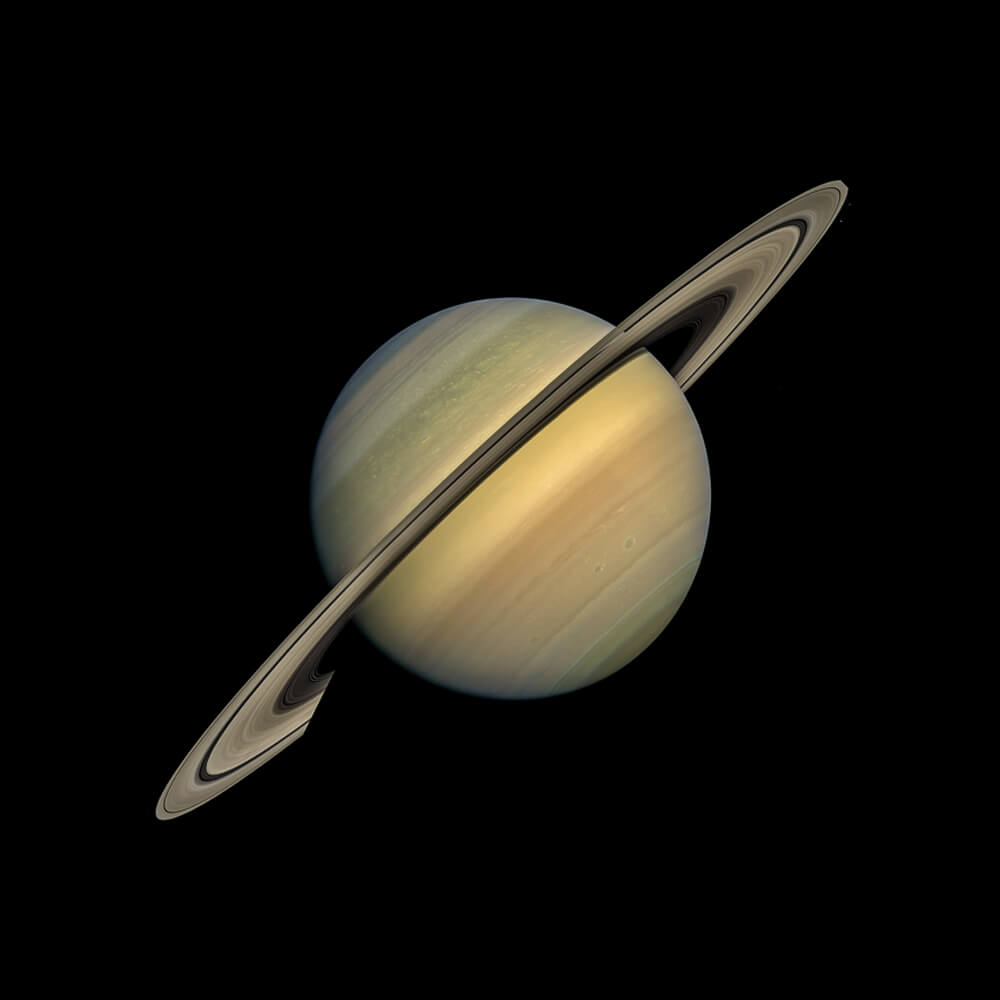

土星

うお座を東に進んでいますが(順行)、14日には留を迎え、それ以降は逆行に転じます。夜半前には東の空に昇り、明け方には南中します。明るさは1.0等から0.8等です。

※国立天文台Webサイトより引用

月が土星と金星に接近

明け方の空で月と土星、金星が共演

7月の夜明け前、東の空から南の空にかけては、「明けの明星」として輝く金星と土星が観察できます。土星の明るさは1等級前後ですが、明るい星が少ない秋の星座の領域に位置しているため、比較的見つけやすいでしょう。

16日と17日には、半月よりややふくらんだ下弦前の月が土星の近くに並んで見えます。16日には月が土星の右側、17日には左側に位置し、月とともに輝く土星の様子を楽しむことができます。

また、22日には細く欠けた月とマイナス4等級の金星が接近し、ひときわ目を引く美しい眺めとなるでしょう。

月を観察してみよう

日ごとに姿と位置を変える月

月は地球の周囲を回る衛星で、常に満ち欠けを繰り返しています。さらに、同じ時間に空を見上げても、月の位置が日によって異なるのがわかります。2025年の夏休みには、そうした月の変化をじっくり観察してみてはいかがでしょうか。

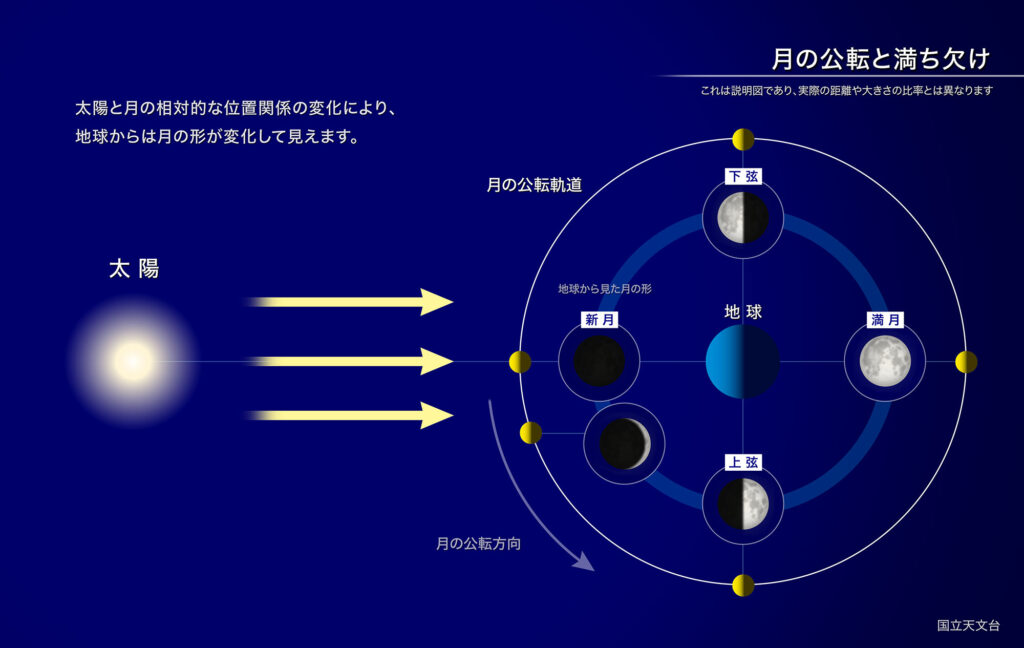

月の軌道運動と満ち欠け

月は地球の周りを公転しているため、地球から見ると太陽光の当たり方が変化し、新月、上弦、満月、下弦、そして再び新月へと周期的に形が変わります。

月を観察してみよう

7月25日は新月です。この日は月が太陽とほぼ同じ方向にあり、観察することはできません。

翌26日には、月はまだ太陽に近いため、細く、明るい空の中では見るのが難しいでしょう。

27日になると新月から2日が経過し、「三日月」と呼ばれる形になります。細い月ですが、この日から観察しやすくなります。三日月は早朝に東の空から昇り、昼間は南の空を通過して、夕方には西へ沈みます。青空の中では見つけにくいこともありますが、日没後の西の空で細く光る月が確認できるでしょう。

8月1日には上弦の月(半月)となり、昼頃に東から昇り、夕方に南の空を通過し、夜には西へ沈んでいきます。明るい空の中でも比較的見やすいでしょう。

8月9日は満月です。満月は夕方に東の空から昇り、深夜には南の空の高い位置に達し、明け方に西へ沈みます。

このように、月の出入り時刻や形は日々異なります。毎日同じ時間に同じ場所から月を見ていると、月の位置や姿が少しずつ変化していることがよくわかります。これを通じて、月が地球の周りを回っている天体であることを、実感できるはずです。

火星と月の位置の変化にも注目してみよう

7月28日から29日にかけて、夕方の空で月が火星に接近します。赤く光る1.5等級の火星と、細くなった月が並ぶ光景は、西の空でとても見つけやすいでしょう。

毎晩20時頃に西の空を観察すると、火星の近くで月の位置が日ごとに変わっていく様子が観察できます。火星も少しずつ移動しており、月ほど大きくはありませんが、変化が感じられるはずです。なお、8月の初めには火星の高度が20時時点で10度を下回るため、観察が難しくなります。

この時期は、夕方の空で月と火星を一緒に見ることができる、2025年最後のチャンスです。ぜひ観察してみてください。