明治大学理工学部物理学科の佐藤寿紀専任講師、同大学院理工学研究科の久保池結(博士前期課程1年)、東京大学大学院理学系研究科の梅田秀之准教授、京都大学大学院理学研究科の松永海(博士課程2年・日本学術振興会特別研究員)、内田裕之助教、同大学基礎物理学研究所の吉田敬国際プログラムコーディネータらによる国際共同研究グループは、超新星残骸「カシオペア座A」のX線観測を通じて、大質量星が寿命を迎える直前、わずか数時間の間に起こる激しい核燃焼によって内部構造が破壊されていた証拠を初めて観測的に捉えました。

大質量星の寿命は数百万年から数千万年とされますが、その最期のわずかな時間に内部では劇的な進化が起こります。通常の観測では星の内部の進化を直接知ることはできませんが、本研究では超新星爆発から300年以上が経過した残骸の元素分布を解析することで、恒星時代最期の記憶を辿る新たな手法を確立しました。

本成果は2025年9月2日、国際学術誌『The Astrophysical Journal』に掲載されました。

論文タイトル:Inhomogeneous Stellar Mixing in the Final Hours before the Cassiopeia A Supernova

DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/aded14

研究の背景

星は古代から人類の関心を集めてきました。例えば、赤色超巨星ベテルギウスは「いつ超新星爆発を起こすか」と注目を浴びていますが、表面光の観測だけでは内部の進化を正確に把握することは困難です。理論研究では、最期の瞬間に星の内部で激しい核融合が起きると予測されていますが、恒星内部は「未観測領域」であり、直接的な証拠は得られていませんでした。

研究の成果

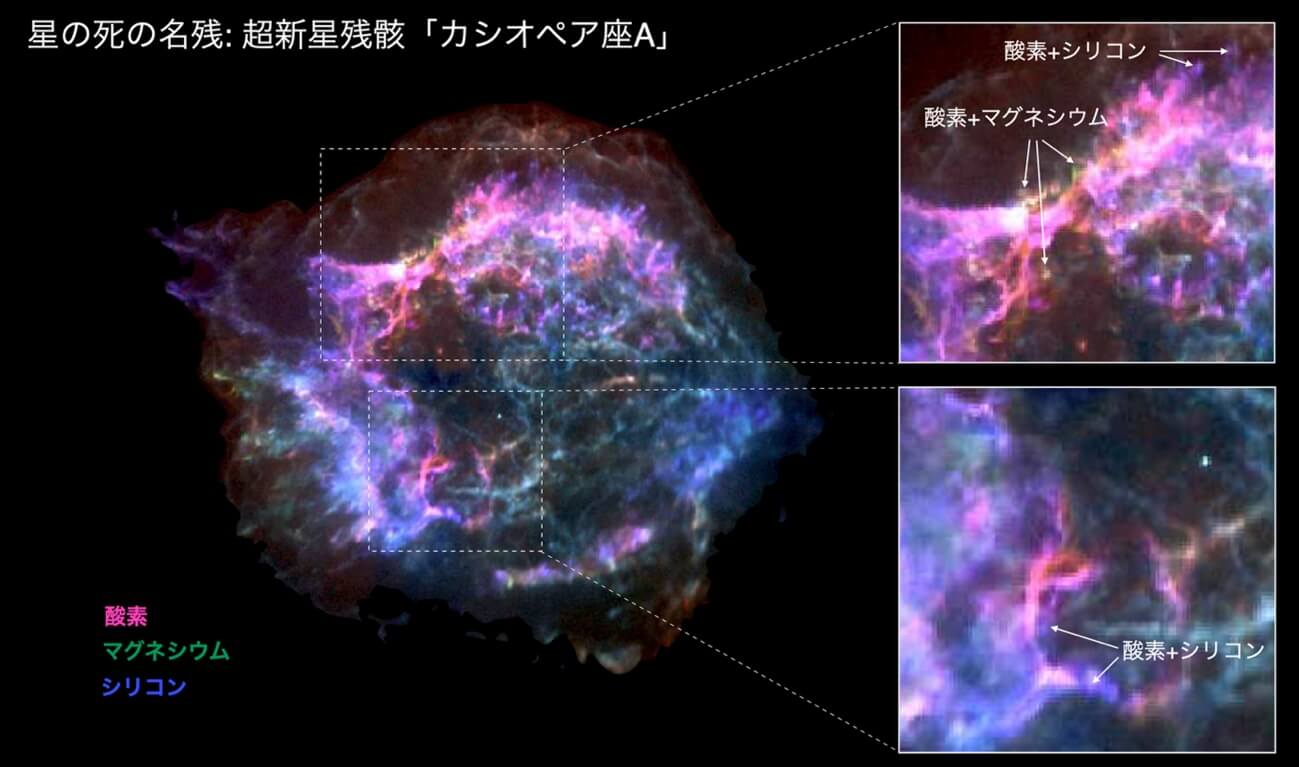

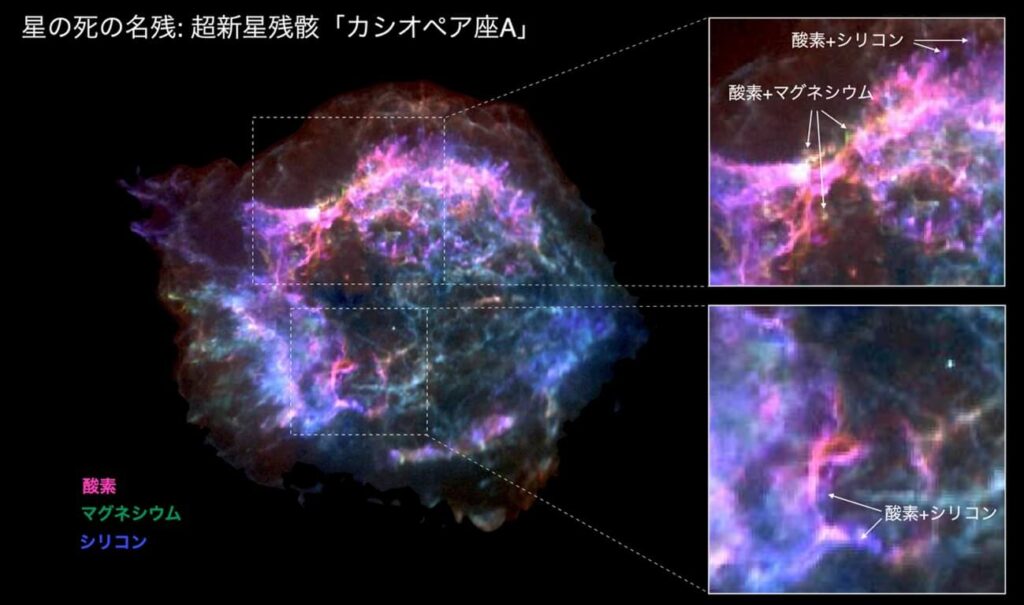

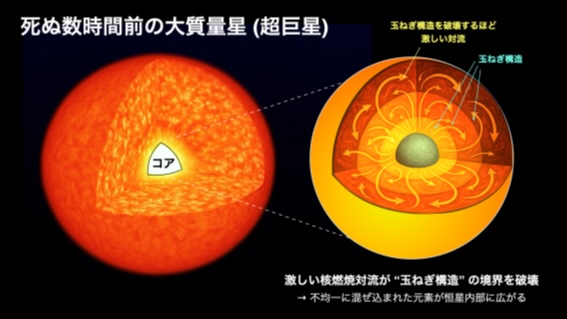

今回研究グループは、星そのものではなく爆発後に残る「超新星残骸」を調査することで、死に際の瞬間を解き明かしました。大質量星は進化の最終段階で「玉ねぎ構造」と呼ばれる層構造を形成しますが、爆発直前の激しい核燃焼によりこの構造が破壊される現象(シェルマージャー)が理論的に予測されていました。

カシオペア座AのX線データ解析により、シリコン・酸素・マグネシウムといった異なる元素が不均一に混ざり合っていることが判明。これはまさにシェルマージャーが爆発直前に発生した証拠であり、星が死ぬわずか数時間前の内部活動を観測的に捉えた世界初の成果です。

今後の展望

この発見は恒星内部の活動を直接知るための新しい道を開きました。理論研究では、こうした激しい内部活動が超新星爆発の引き金になる可能性も示唆されています。大質量星の最期は必ずしも爆発に至らず、ブラックホールへと崩壊するケースもありますが、内部活動がその運命を左右している可能性が高いのです。

今後はスーパーコンピュータによる大規模シミュレーションと観測を組み合わせ、大質量星が超新星となるか、ブラックホールになるかを決定づける要因を解明することが期待されます。今回の成果は、宇宙物理学最大の難問の一つである超新星爆発メカニズムの解明に向けた重要な一歩となります。

謝辞

本研究はJSPS科研費「精密X線観測で迫る超新星内部でのニュートリノ相互作用」(課題番号 23K13128)の助成を受けて実施されました。