筑波大学発ベンチャーAeroFlex(本社:茨城県つくば市、代表:堀井樹)は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の大山研究室(大山聖教授)と共同で火星探査飛行機の研究開発を進めています。AeroFlexは火星の大気条件に近い環境での飛行実験に向けた実験機を独自開発し、2025年10月にJAXAに納入しました。

火星探査:上空からのアプローチ

生命の起源や惑星の成り立ちの解明、将来の人類居住地としての可能性など、様々な観点で火星探査には期待が高まっています。AeroFlexは「上空からの地表面探査」という形での火星探査への貢献を目指し、JAXA大山研究室と共同で火星探査飛行機の研究開発を進めています。

実際の火星探査では、火星大気圏に突入して十分に減速した火星着陸機から、動力を持たない火星探査飛行機を放出し、滑空させて地表面を観測することを想定しています。火星の大気は地球に比べて極めて希薄かつ低温ですが、地球上でも高度30kmの環境下で同様の条件が再現可能です。AeroFlexはこの高高度環境での飛行実験機を開発し、2025年10月にJAXAへ納入しました。

AeroFlex開発・火星探査飛行機(実験機)の特徴

高高度の厳しい大気環境に対応した機体を作るため、AeroFlexでは設計から通信システムの開発・製造までを独自に行いました。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| タンデム翼 | 主翼を前後に配置し、小型でも高揚力を確保。低高度滑空実験にて性能確認済み。 |

| 保温システム | 地上30kmのマイナス60度環境下でも動作するよう、機体搭載バッテリーの保温構造を搭載。 |

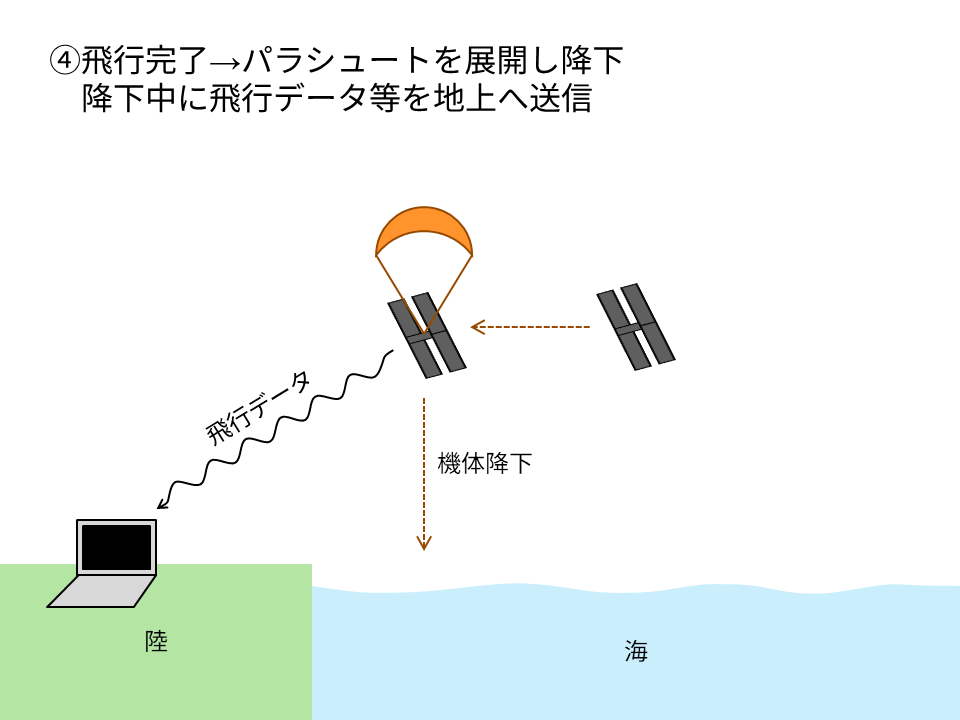

| パラシュート | 飛行後の落下時に展開し、安全に機体を回収。飛行データは地上へ送信。 |

| 地上管制システム | コマンド送信やデータ受信を行う専用制御ソフトを開発。 |

| フルカーボン製 | 軽量かつ高剛性な素材を用いて主翼や筐体を自社で製造。 |

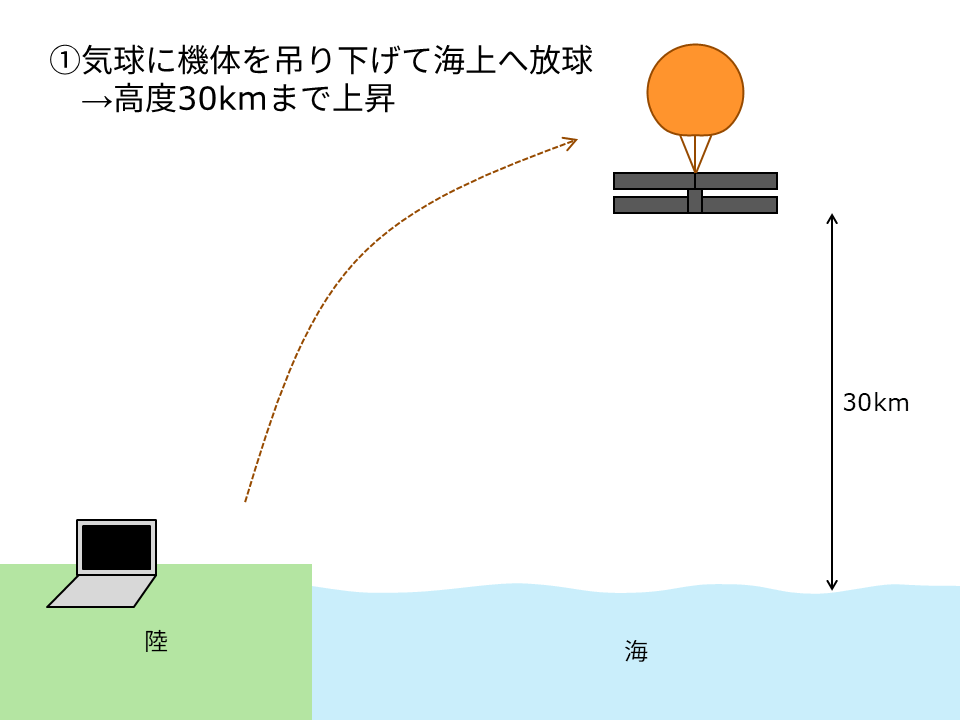

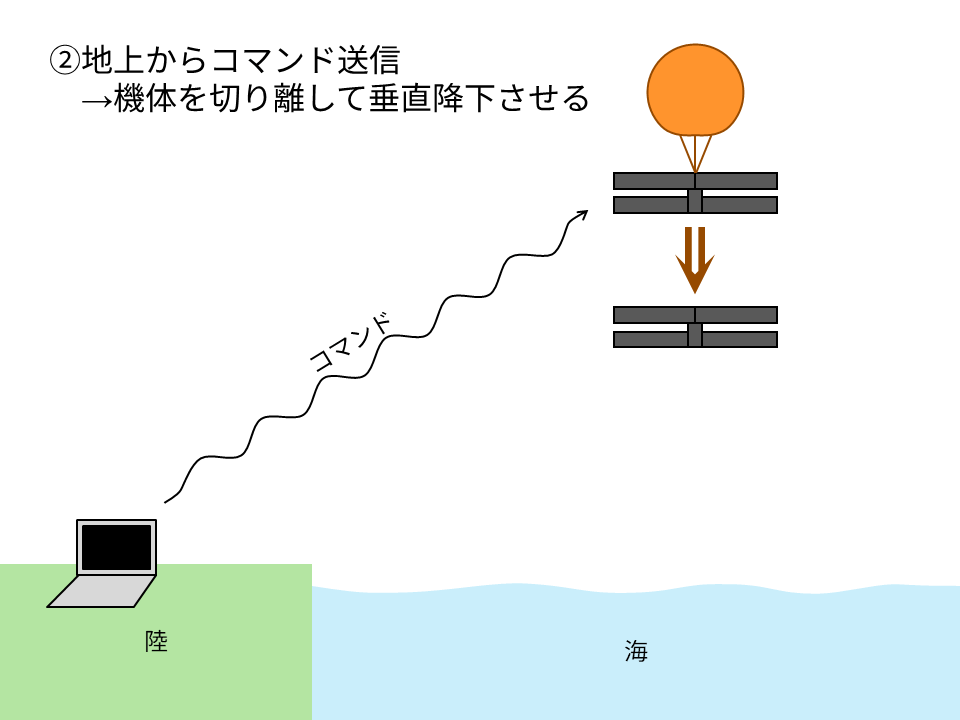

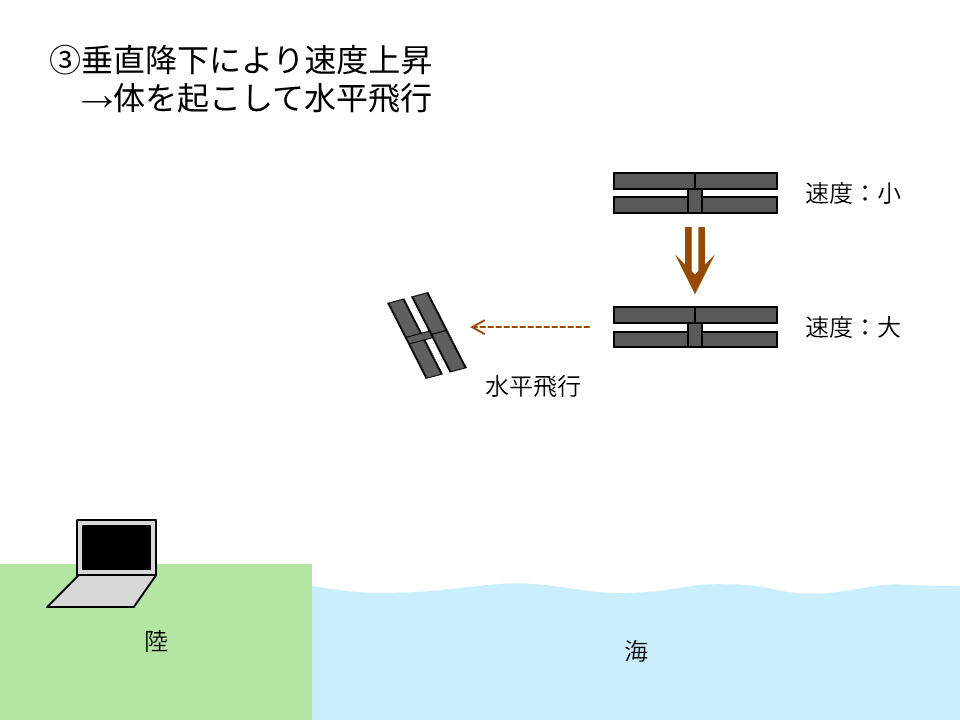

高高度での飛行実験の流れ

高高度での飛行実験は以下のような流れで行います。なお、現在は風向きなどの気象条件の選定や法的手続きを進めており、実験実施は2026年以降を予定しています。

この実験のため、茨城県行方市の廃校となった行方小学校を活用し、屋上や体育館などで各種の事前試験が実施されました。地方資源を実証フィールドとして再活用することで、地域活性にも貢献しています。試験には合同会社紺屋の協力も得ています。

筑波大学発ベンチャーAeroFlexについて

AeroFlexは、ドローン、ロボット、無人システムの開発・製造・販売を行う筑波大学発ベンチャーです。研究機関や企業との産学連携を積極的に行い、宇宙機やロケットエンジンに関する共同研究・社内研究も推進。オーダーメイド開発にも対応しています。