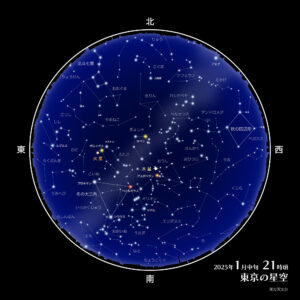

夕方の空には、秋の星座がまだ姿を残しています。一方で、夜の早い時間帯には、明るい星々が多く含まれる冬の星座が目立ち始めました。三大流星群の一つ、しぶんぎ座流星群は1月3日の深夜に極大を迎え、4日未明が観察に最適なタイミングとなります。この時期は月明かりの影響がなく、絶好の観測条件です。日の入り後の空では、金星、土星、木星が姿を見せ、中旬には金星と土星が接近する様子を楽しむことができます。また、火星は1月12日に地球との最接近を迎え、1月16日には衝となります。この日は、ほぼ一晩中好条件で観測できる約2年ぶりの貴重な機会となるでしょう。

| 4日 | 地球が近日点通過 / 0時頃、しぶんぎ座流星群が極大 |

|---|---|

| 5日 | 小寒(太陽黄経285度) |

| 7日 | 上弦 |

| 10日 | 金星が東方最大離角 |

| 12日 | 火星が地球最近 |

| 14日 | 満月 |

| 16日 | 火星が衝 |

| 17日 | 土用の入り(太陽黄経297度) |

| 20日 | 大寒(太陽黄経300度) |

| 22日 | 下弦 |

| 29日 | 新月 |

| 31日 | 天王星が留 |

惑星の見どころ

水星

日の出前の南東の低空に位置します。月初には、日の出30分前の高度が約10度ですが、日を追うごとに高度が下がり、観察が難しくなります。

金星

日の入り後の南西の空に輝きます。10日には東方最大離角を迎え、明るさはマイナス4.4等からマイナス4.7等に達します。

火星

月の上旬にはかに座を西方向に移動し(逆行)、中旬にはふたご座へ入ります。12日に地球に最接近し、16日に衝を迎えます。中旬には日の入り頃に北東の空に昇り、真夜中に南中します。明るさは月初でマイナス1.2等、12日の最接近時にはマイナス1.4等、16日の衝ではマイナス1.5等に達し、月末にはマイナス1.1等に減光します。

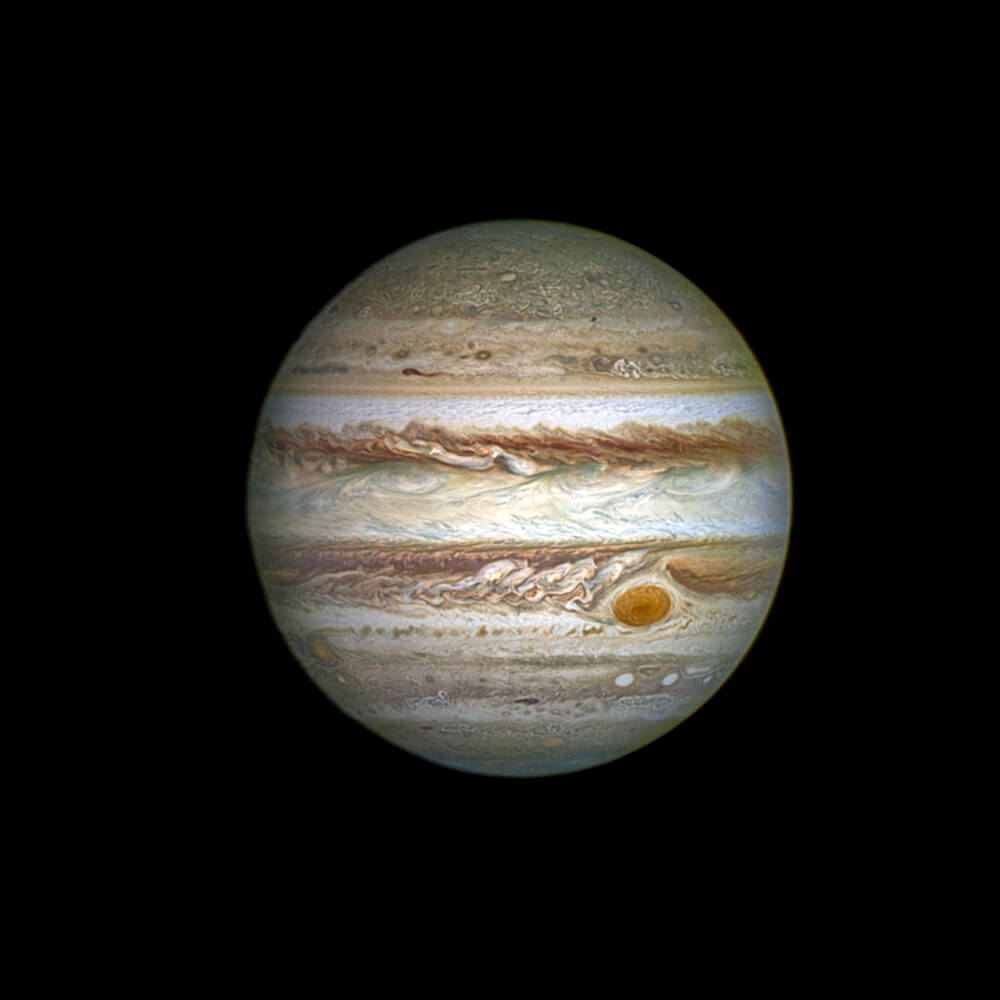

木星

おうし座を西方向に移動中(逆行)です。宵の東から南東の空で観察でき、明るさはマイナス2.7等からマイナス2.5等に変化します。

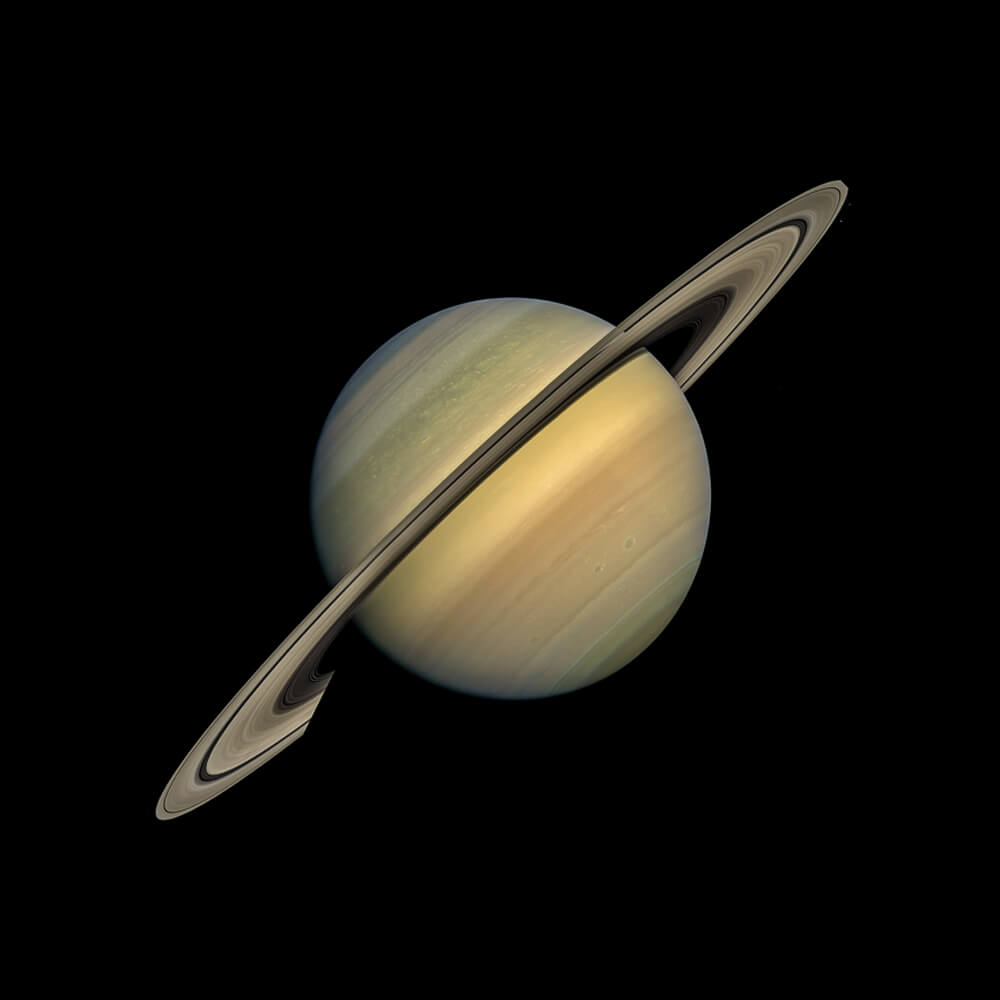

土星

みずがめ座を東方向に移動しています(順行)。宵の南西から西の低空に見え、明るさは1.1等です。

※国立天文台Webサイトより引用

初日の出情報(2025年1月)

47都道府県

| 地名 | 都道府県 | 時刻 (時:分) | 方位角 (度) |

|---|---|---|---|

| 札幌 | 北海道 | 7:06 | 121.4 |

| 根室 | 北海道 | 6:50 | 121.6 |

| 青森 | 青森県 | 7:01 | 120.2 |

| 盛岡 | 岩手県 | 6:56 | 119.7 |

| 仙台 | 宮城県 | 6:53 | 119.1 |

| 秋田 | 秋田県 | 7:00 | 119.7 |

| 山形 | 山形県 | 6:55 | 119.1 |

| 福島 | 福島県 | 6:53 | 118.9 |

| 水戸 | 茨城県 | 6:50 | 118.3 |

| 宇都宮 | 栃木県 | 6:52 | 118.4 |

| 前橋 | 群馬県 | 6:55 | 118.3 |

| さいたま | 埼玉県 | 6:51 | 118.1 |

| 千葉 | 千葉県 | 6:49 | 118.0 |

| 東京 | 東京都 | 6:51 | 118.1 |

| 小笠原[父島] | 東京都 | 6:21 | 115.6 |

| 横浜 | 神奈川県 | 6:50 | 118.0 |

| 新潟 | 新潟県 | 7:00 | 118.9 |

| 富山 | 富山県 | 7:03 | 118.4 |

| 金沢 | 石川県 | 7:05 | 118.4 |

| 福井 | 福井県 | 7:06 | 118.2 |

| 甲府 | 山梨県 | 6:55 | 118.1 |

| 長野 | 長野県 | 6:59 | 118.4 |

| 岐阜 | 岐阜県 | 7:02 | 118.0 |

| 静岡 | 静岡県 | 6:54 | 117.8 |

| 名古屋 | 愛知県 | 7:01 | 117.9 |

| 津 | 三重県 | 7:01 | 117.7 |

| 大津 | 滋賀県 | 7:04 | 117.8 |

| 京都 | 京都府 | 7:05 | 117.8 |

| 大阪 | 大阪府 | 7:05 | 117.7 |

| 神戸 | 兵庫県 | 7:06 | 117.7 |

| 奈良 | 奈良県 | 7:04 | 117.7 |

| 和歌山 | 和歌山県 | 7:05 | 117.6 |

| 鳥取 | 鳥取県 | 7:12 | 118.0 |

| 松江 | 島根県 | 7:17 | 118.0 |

| 岡山 | 岡山県 | 7:11 | 117.7 |

| 広島 | 広島県 | 7:16 | 117.6 |

| 山口 | 山口県 | 7:20 | 117.5 |

| 徳島 | 徳島県 | 7:07 | 117.5 |

| 高松 | 香川県 | 7:10 | 117.6 |

| 松山 | 愛媛県 | 7:14 | 117.4 |

| 高知 | 高知県 | 7:10 | 117.3 |

| 福岡 | 福岡県 | 7:23 | 117.3 |

| 佐賀 | 佐賀県 | 7:22 | 117.2 |

| 長崎 | 長崎県 | 7:23 | 117.1 |

| 熊本 | 熊本県 | 7:19 | 117.1 |

| 大分 | 大分県 | 7:17 | 117.2 |

| 宮崎 | 宮崎県 | 7:15 | 116.8 |

| 鹿児島 | 鹿児島県 | 7:17 | 116.7 |

| 那覇 | 沖縄県 | 7:17 | 115.4 |

| 石垣島 | 沖縄県 | 7:27 | 115.0 |

主な場所

| 地名 | 都道府県 | 海抜 (メートル) | 時刻 (時:分) | 方位角 (度) | 経度 (度) | 緯度 (度) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 納沙布岬 | 北海道 | 0 | 6:49 | 121.6 | 145.816 | 43.385 |

| 根室 | 北海道 | 0 | 6:50 | 121.6 | 145.585 | 43.330 |

| 知床岬 | 北海道 | 0 | 6:54 | 122.1 | 145.330 | 44.345 |

| 浄土ヶ浜 (宮古) | 岩手県 | 0 | 6:53 | 119.7 | 141.982 | 39.649 |

| 小名浜 | 福島県 | 0 | 6:49 | 118.5 | 140.904 | 36.947 |

| 松島 | 宮城県 | 0 | 6:53 | 119.1 | 141.062 | 38.365 |

| 筑波山 | 茨城県 | 876 | 6:45 | 117.4 | 140.101 | 36.228 |

| 犬吠埼 | 千葉県 | 0 | 6:46 | 118.1 | 140.869 | 35.708 |

| お台場 | 東京都 | 0 | 6:50 | 118.0 | 139.776 | 35.630 |

| 東京タワー | 東京都 | 150 | 6:48 | 117.7 | 139.746 | 35.659 |

| スカイツリー | 東京都 | 450 | 6:46 | 117.5 | 139.811 | 35.710 |

| 大島 | 東京都 | 0 | 6:50 | 117.7 | 139.356 | 34.750 |

| 小笠原父島 | 東京都 | 0 | 6:21 | 115.6 | 142.190 | 27.091 |

| 八丈島 | 東京都 | 0 | 6:44 | 117.2 | 139.791 | 33.109 |

| 南鳥島 | 東京都 | 0 | 5:27 | 115.0 | 153.981 | 24.285 |

| 江ノ島 | 神奈川県 | 0 | 6:51 | 117.9 | 139.481 | 35.300 |

| 禄剛崎 (能登) | 石川県 | 0 | 7:05 | 118.8 | 137.327 | 37.529 |

| 石廊崎 | 静岡県 | 0 | 6:51 | 117.7 | 138.845 | 34.603 |

| 御前崎 | 静岡県 | 0 | 6:54 | 117.7 | 138.226 | 34.596 |

| 富士山頂 | 静岡県 | 3776 | 6:42 | 116.3 | 138.727 | 35.361 |

| 二見ヶ浦 | 三重県 | 0 | 6:59 | 117.6 | 136.785 | 34.505 |

| 潮岬 | 和歌山県 | 0 | 7:01 | 117.3 | 135.754 | 33.438 |

| 明石 | 兵庫県 | 0 | 7:07 | 117.7 | 135.000 | 34.643 |

| 室戸岬 | 高知県 | 0 | 7:07 | 117.2 | 134.176 | 33.247 |

| 足摺岬 | 高知県 | 0 | 7:10 | 117.1 | 133.020 | 32.724 |

| 鵜戸崎 (日南) | 宮崎県 | 0 | 7:14 | 116.7 | 131.468 | 31.646 |

| 五島列島 (福江) | 長崎県 | 0 | 7:27 | 117.1 | 128.852 | 32.690 |

| 対馬 (厳原) | 長崎県 | 0 | 7:29 | 117.5 | 129.290 | 34.199 |

| 佐多岬 | 鹿児島県 | 0 | 7:15 | 116.5 | 130.660 | 30.992 |

| 名瀬 | 鹿児島県 | 0 | 7:14 | 115.9 | 129.494 | 28.377 |

| 与那国島 | 沖縄県 | 0 | 7:32 | 115.0 | 123.005 | 24.468 |

国内の初日の出時刻のランキング

| 順位 | 地名 | 時刻 (時:分) | 方位角 (度) | 経度 (度) | 緯度(度) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 南鳥島 | 5:27 | 115.0 | 153.981 | 24.285 | 日本の領土で一番早い 人が居住していない島 |

| 2 | 南硫黄島 | 6:17 | 115.0 | 141.463 | 24.234 | 人が居住していない島 |

| 3 | 硫黄島 | 6:19 | 115.1 | 141.325 | 24.779 | 人が居住していない島 |

| 4 | 小笠原母島 | 6:20 | 115.5 | 142.159 | 26.661 | 人が居住している場所で一番早い |

| 5 | 小笠原父島 | 6:21 | 115.6 | 142.190 | 27.091 | |

| 6 | 西之島 | 6:26 | 115.6 | 140.876 | 27.246 | 人が居住していない島 |

| 7 | 鳥島 | 6:36 | 116.4 | 140.301 | 30.486 | 人が居住していない島 |

| 8 | 富士山頂 | 6:42 | 116.3 | 138.727 | 35.361 | 北海道・本州・四国・九州の中で一番早い 3776メートル |

| 8 | 青ヶ島 | 6:42 | 117.0 | 139.763 | 32.466 | |

| 10 | 八丈島 | 6:44 | 117.2 | 139.791 | 33.109 | |

| 10 | 択捉島東端(北方領土) | 6:44 | 122.9 | 148.895 | 45.512 | |

| – | 筑波山 | 6:45 | 117.4 | 140.101 | 36.228 | 876メートル 参考値 |

| 12 | 犬吠埼 | 6:46 | 118.1 | 140.869 | 35.708 | 北海道・本州・四国・九州の平地で一番早い |

| – | スカイツリー | 6:46 | 117.5 | 139.811 | 35.710 | 450メートル 参考値 |

| 12 | 色丹島東端(北方領土) | 6:46 | 121.8 | 146.919 | 43.837 | |

| 14 | 三宅島 | 6:47 | 117.5 | 139.560 | 34.080 | |

| – | 東京タワー | 6:48 | 117.7 | 139.746 | 35.659 | 150メートル 参考値 |

| 15 | 納沙布岬 (北海道東端) | 6:49 | 121.6 | 145.816 | 43.385 | |

| 15 | 神津島 | 6:49 | 117.5 | 139.134 | 34.205 | |

| 17 | とどが崎(本州最東端) | 6:52 | 119.6 | 142.072 | 39.548 | 魹ヶ崎 |

月が金星、土星に接近

夕方、月が金星と土星に相次いで接近

夕方の南西の空では、宵の明星と呼ばれる金星が明るく輝き、それに次ぐ明るさながら周囲の星座の星々を凌ぐ存在感を持つ土星も見られます。1月3日から5日にかけて、細い月が金星と土星に相次いで接近する様子を観察できます。

3日には、月が金星のやや下側に位置します。4日になると、月は金星と土星の間に入り込み、3つの明るい天体が並ぶ美しい光景が広がるでしょう。そして5日には、月が土星の上側へと移動します。この3日間を通して観察することで、金星や土星に比べて月がどれほど速く移動しているかを実感できるはずです。明るい天体が揃っているため、毎日同じ時間に写真を撮影して記録すると、位置関係の変化をより鮮明に比較することができます。

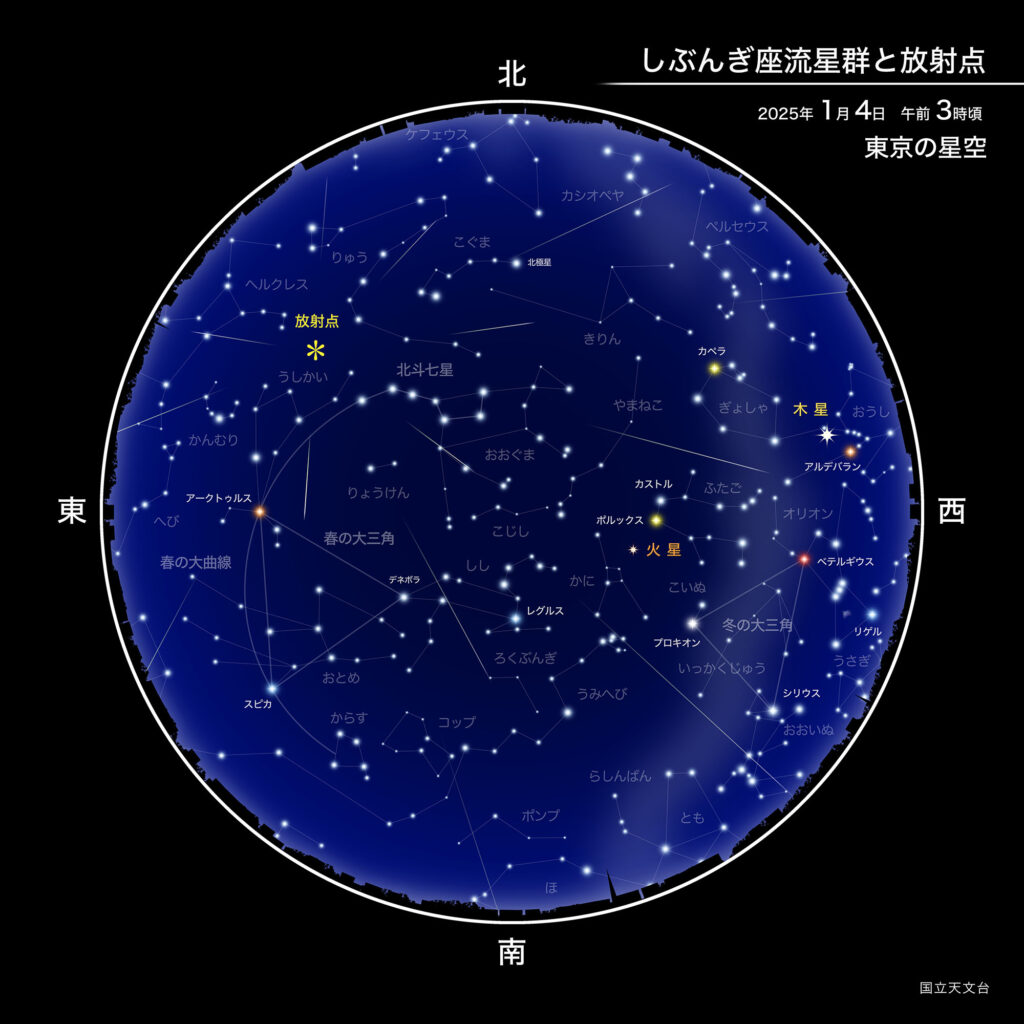

しぶんぎ座流星群が極大

好条件のしぶんぎ座流星群を観察しよう!

しぶんぎ座流星群は、8月のペルセウス座流星群や12月のふたご座流星群と並び、三大流星群の一つとされています。ただし、ペルセウス座流星群やふたご座流星群が毎年安定して多くの流星を見せてくれるのに対し、しぶんぎ座流星群は活動が活発な期間が短く、さらに年ごとの出現数の変動が大きいため、多くの流星が観察できる年は限られています。

今年のしぶんぎ座流星群の極大は、1月4日0時頃(3日深夜)と予測されています。しかし、この時間帯は日本では放射点が空の非常に低い位置にあるか、まだ昇っていないため、たとえ流星が現れてもその数はごくわずかでしょう。一方で、4日未明から明け方にかけては放射点が高くなり、観察の最適な時間帯となります。さらに、月明かりの影響がなく、条件は非常に良好です。

流星がはっきりと目立ち始めるのは4日午前2時頃からと予想されています(この時刻や流星の見え方は東京近郊の場合)。その後、時間が進むにつれて放射点が高くなり、流星の数も増加します。最も多く観察できるのは午前5時頃で、暗い空の下では1時間に約30個の流星が見られると見込まれています。その後、夜明けに向けて流星の数は減少していきます。

流星は放射点を中心に放射状に現れますが、放射点付近だけでなく空全体に出現します。どこに現れるか予測するのは難しいため、できるだけ空全体を広く見渡すようにしましょう。また、暗さに目が慣れるまでには少なくとも15分ほどかかるため、継続して観察することをおすすめします。地面にレジャーシートを敷いて寝転んだり、リクライニングチェアを使ったりすると、快適な姿勢で観察できます。冬の夜は非常に冷え込むため、しっかりと寒さ対策を行ってください。また、安全に十分注意し、観察時のマナーを守ることも大切です。

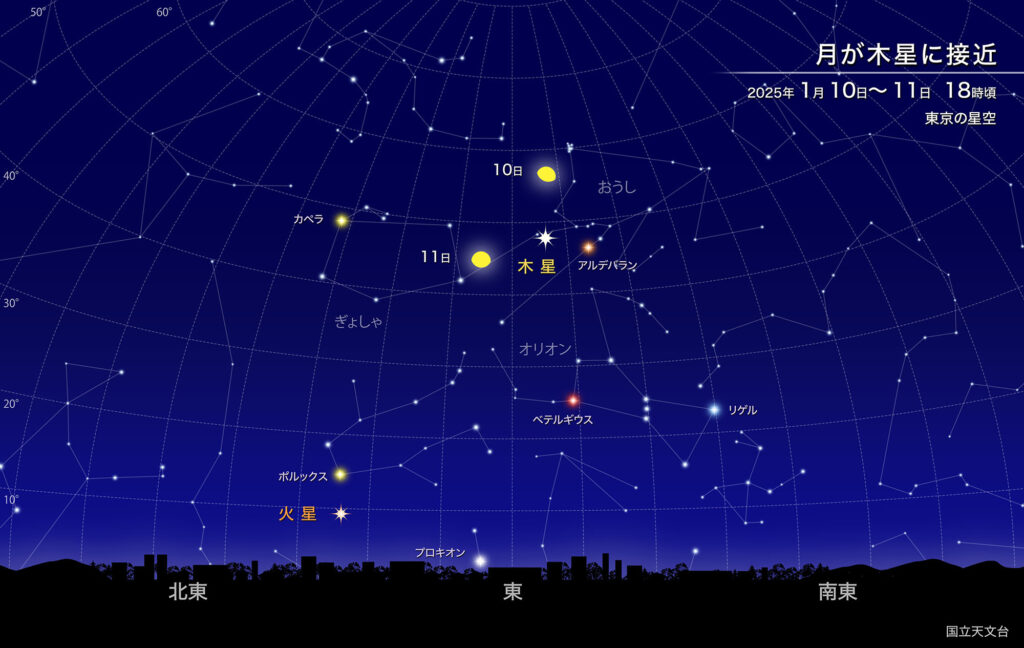

月が木星に接近

月が、見ごろを迎えた木星に接近

2024年12月に衝を迎えた木星は、2025年1月も引き続き、夕方から夜にかけて観察の好機を迎えています。特に1月10日から11日にかけて、月が木星に接近する様子を楽しむことができます。

夕方、空が暗くなり始める18時頃には、東の空で半月よりややふくらみを帯びた月と明るい木星が並ぶ美しい光景を目にすることができるでしょう。その後、21時頃には、この明るい2つの天体が南の高い空へと移動し、ほぼ頭上近くで目立つ姿を見せてくれるはずです。この特別な光景をぜひお楽しみください。

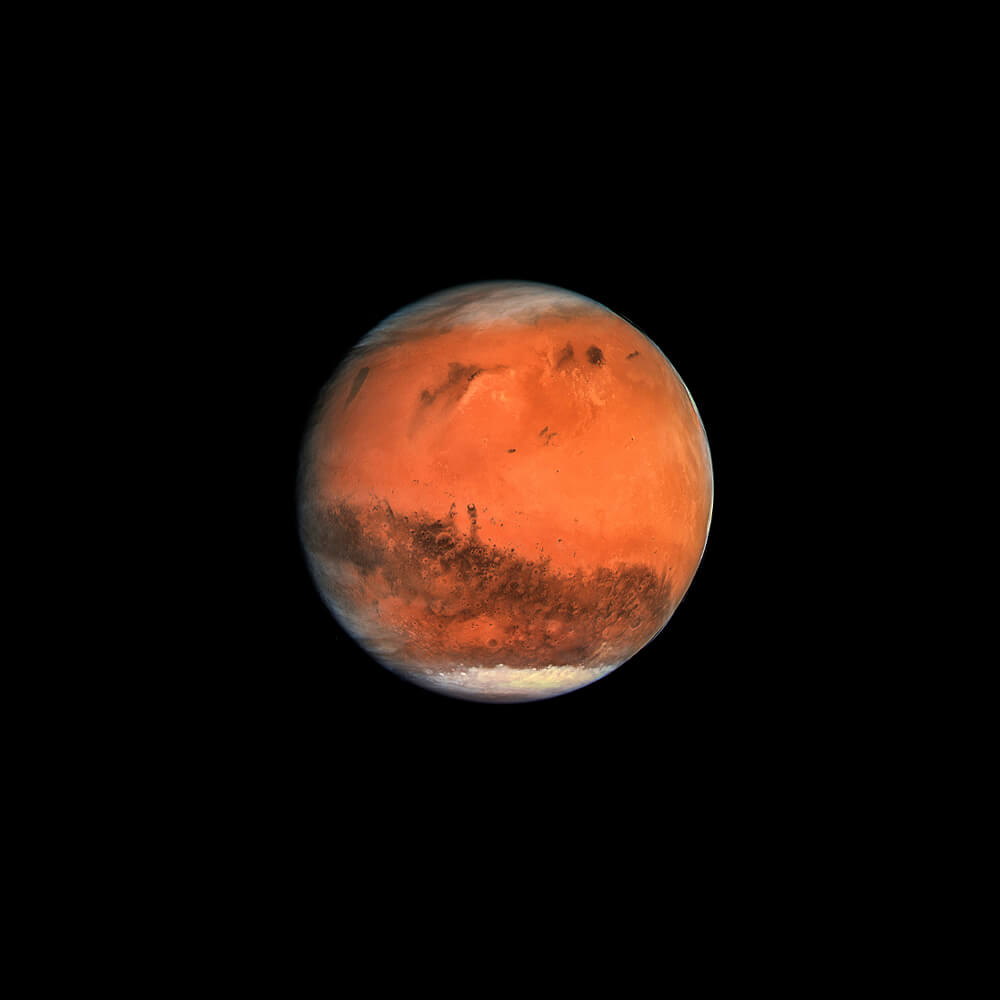

火星が地球に最接近

約2年ぶりの火星観望のチャンス

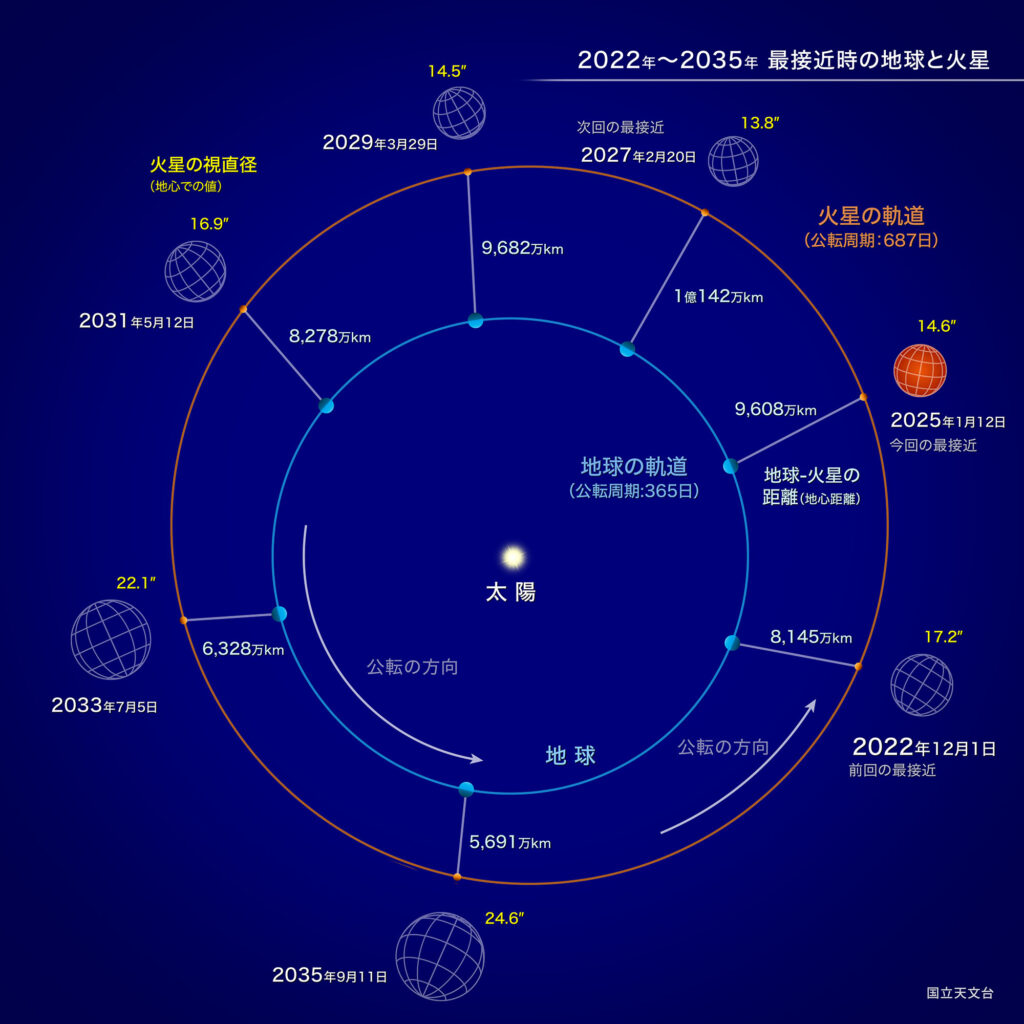

夜空で赤い輝きを放つ火星は、地球よりも外側の軌道を公転している惑星です。687日の公転周期を持つ火星に対し、地球は365日の公転周期を持つため、約780日(およそ2年2カ月)ごとに地球が火星を追い越します。このとき、地球と火星の距離が最も近づくため、火星は約2年2カ月ごとに観察の絶好機を迎えます。この観測チャンスが、今年の1月にやってきます。

1月12日、火星が地球に最接近

今回、火星が地球に最接近するのは1月12日23時頃と予想されています。このとき、火星と地球の間の距離は約9608万キロメートルで、最接近としてはやや遠い距離に該当します。最接近時の火星の視直径は約14.6秒角で、2018年7月31日の「大接近」の際の約24.3秒角と比較すると、約6割の大きさです。

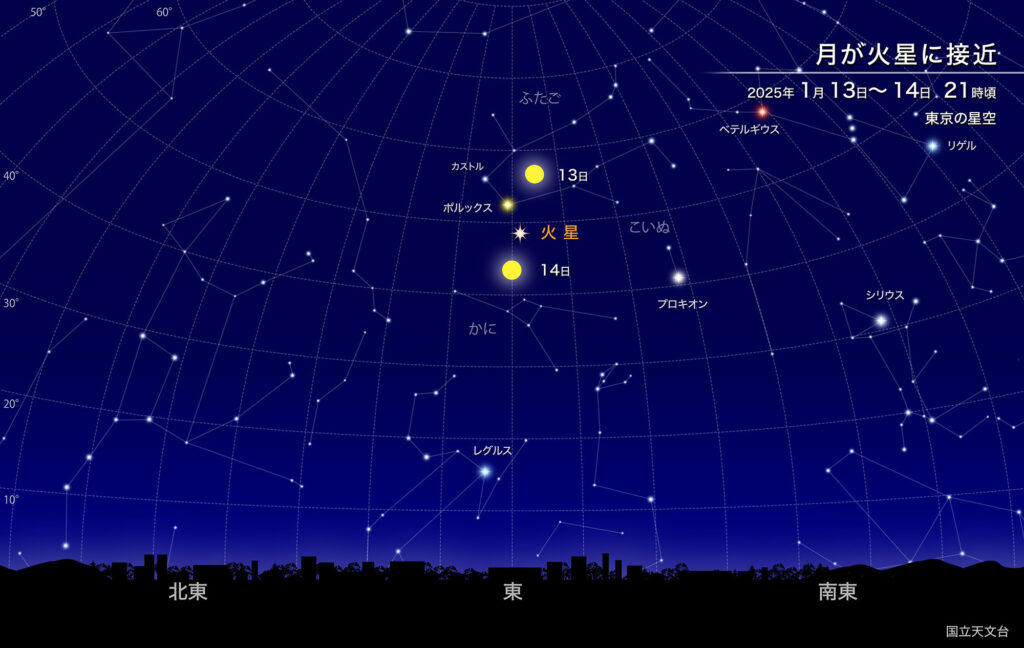

1月13日から14日は、月が火星に接近

地球に最接近した火星は、1月13日から14日にかけて月と接近する様子が観察できます。満月となるのは1月14日7時27分で、この前後の夜、月はほぼ満月に近い形状で、非常に明るく輝きます。一方、火星も最も明るく輝く時期にあり、月と火星が接近して共に輝く姿は、非常に目を引く美しい光景となるでしょう。

13日夜から14日朝にかけて、月が火星に近づく様子が観察できます。14日昼に最接近するため、その瞬間は見られませんが、14日夜から15日朝にかけて、今度は月が火星から離れていく様子を観察できます。2夜連続で観察すると、月と火星の位置関係の変化をより実感できるでしょう。ぜひじっくりと観察をお楽しみください。

1月16日は火星が衝

12日に地球に最接近した火星は、1月16日に「衝」を迎えます。「衝」とは、地球から見て太陽と天体がちょうど反対側に位置することを指します。この時期、火星は夕方に東北東の空から昇り、日の出頃に西北西の空に沈むため、一晩中観察することができます。また、真夜中には南の空高く、ほぼ天頂近くに位置します。

最接近から衝にかけての時期は、火星が最も明るく輝く期間です。1月8日から22日まで、火星はマイナス1.4等の明るさを保ち、特に1月15日と16日にはマイナス1.5等に達します。これは全天で最も明るい恒星シリウス(約マイナス1.5等)とほぼ同じ明るさです。夕方に輝く金星(約マイナス4.5等)や、西の空に見える木星(約マイナス2.5等)ほどの明るさではないものの、深夜に天頂近くで赤く輝く火星は、十分な存在感を放つでしょう。この機会にぜひご注目ください。

金星と土星が接近

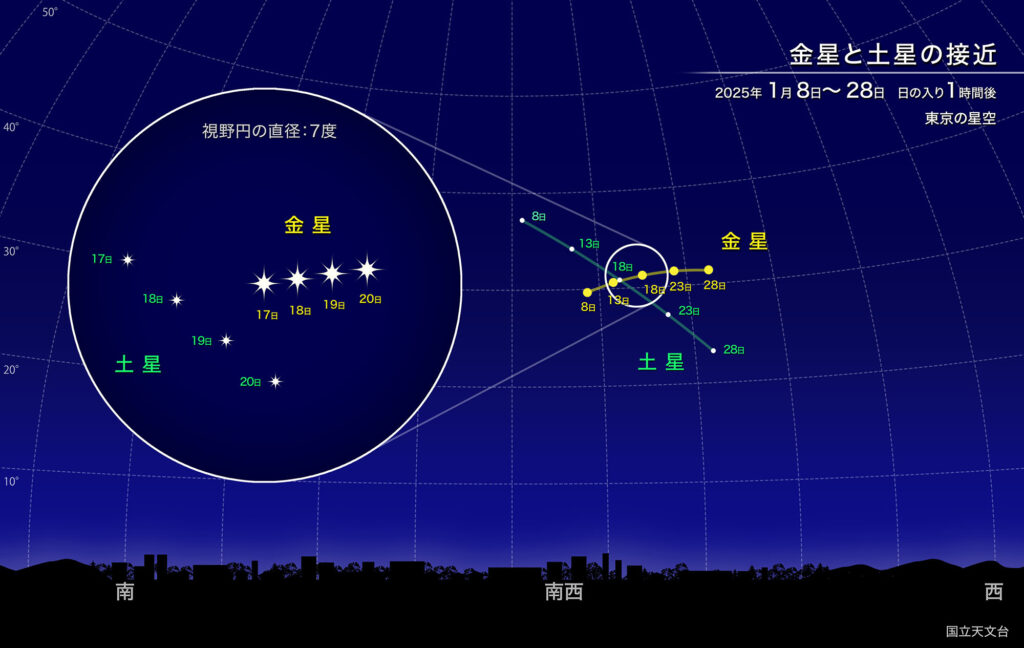

夕方の空で金星と土星が接近する

1月の夕方、南西の空には金星と土星の2つの惑星が輝いています。太陽系の惑星は、それぞれ異なる速度で太陽の周りを公転しているため、星空での動きも個々に異なります。日の入り1時間後の空を観察すると、金星の高度はほとんど変化しない一方で、土星は徐々に高度を下げるように見えます。そのため、1月18日から19日にかけて、金星と土星が非常に近づいて見える現象が起こります。

金星と土星が最も接近するのは19日未明ですが、この時間帯には地平線の下に位置しており観察することはできません。観察可能な夕方の空では、18日と19日が最も接近して見える日となります。この2日間、両惑星の間の離角は約2.2度とほぼ変わらず、これは満月の見かけの直径(約0.5度)の約4倍に相当する距離です。

この時期の2惑星の明るさを比較すると、金星はマイナス4.6等、土星は1.1等で、金星の方が約200倍も明るく輝いています。夜空では金星の強い輝きに目を奪われがちですが、その近くに位置する土星をぜひ探してみてください。肉眼でも接近した様子を楽しめますが、双眼鏡を使うと、同じ視野に2つの惑星が収まり、金星ほどの明るさはないものの、土星の光点もしっかりと確認することができるでしょう。